A cabeleireira Dalva vence um concurso e ganha uma passagem para Miami, e com isso, finalmente, vê sua chance de mudar de vida e sair da situação opressiva que leva ao lado de sua mãe controladora e seu ex-noivo Vítor.

A cena de abertura do filme de Tata Amaral parece inofensiva. Dalva (Leona Cavalli) pós banho, caminha entusiasmada com seu novo corte de cabelo pelo quarto, confiante arruma as malas com suas unhas e batom vermelhos, vida cotidiana de uma jovem adulta. Tudo ainda é possível. O céu do título ainda não foi negado, um plano a mais, e tudo já está decidido, não pela nossa protagonista. O céu, afinal, não era um lugar para onde se ia, era uma promessa decorativa dessas que servem pra colar na parede do quarto, não pra orientar o caminho. A tensão entra sorrateira, como entra o invasor que um dia já teve esta mesma porta aberta com carinho. A violência começa com permanência. É a primeira sensação que o filme entrega: já é tarde demais, a história já começou antes da gente chegar, não vai ter surpresa, só o inevitável.

Nesta adaptação livre Tata Amaral filma como quem sabe que não adianta correr, é uma direção que não tenta criar tensão, mas que confia nela. A própria casa não é só o espaço da violência, é a própria estrutura da tragédia. O espaço que em outros filmes seria cenário, aqui engole os personagens. O plano não liberta, cerca, diminui. O quadro não acolhe, aprisiona. Dalva está ali o tempo todo, e o tempo todo ela já sabe. Sabe que ele vai ficar. Sabe que não tem santo, nem vizinha, nem mãe que resolva. E a antígona que não grita, que mesmo sabendo tenta, mesmo assim, muddar seu destino. O drama aqui é sem espetáculo, ou melhor: é o espetáculo da banalidade. O copo d’água, o som da torneira, a porta que não abre, o jornalismo da carnificina e do lucro sobre a violência. É o caso Eloá anunciado há mais de uma década de antecedência.

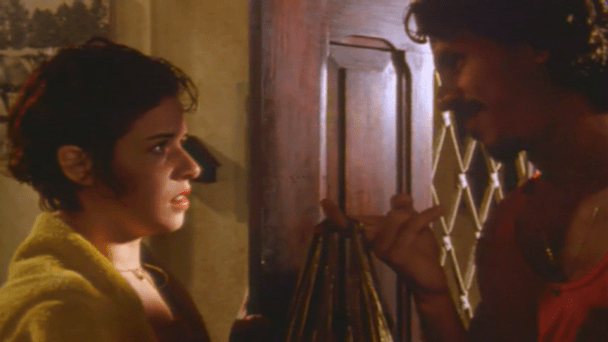

O homem, aqui, Vítor (Paulo Vespúcio), não precisa levantar a voz para ocupar tudo. Ele está em cada respiro, cada silêncio, cada tentativa frustrada de Dalva em realizar seu novo sonho, cumprir seus planos, planos que são seus e não incluem mais ninguém. A câmera tenta dividir o plano, mas ele sempre escapa da borda, a presença dele é o próprio plano. Se no teatro grego a tragédia se dá quando o herói tenta lutar contra o destino, aqui o destino é estrutural: a classe, o gênero, a cidade, a casa. O horror é previsível. A câmera de Tata é bem sucedida na construção visual de domínio.

O filme, até então costurado como tragédia, com seus tempos fechados, seus espaços que se estreitam, seu destino aparente, de repente desvia, dobra, escapa pela fresta causando rasgo na estrutura, como um sopro de contranarrativa. E se o cinema não tem como tarefa ensinar, convencer ou consolar, ainda assim pode tocar o que nos escapa. Pode fazer ver aquilo que tantas vezes passa em silêncio. O título Um Céu de Estrelas sugere esperança, quase decorativo, todavia o que se vê é uma terceira coisa. Um céu que não se move, uma cidade que observa sem se comprometer. É tragédia moderna travestida de realismo doméstico.

Deixe um comentário