Chutado, amassado e barbarizado por meganhas e milicianos – aliás, um é focinho do outro: óclão escuro, camisa peito aberto, berro à mostra na cintura – Queró rola pelo barranco. Pereceu o pivete, em roupa branca manchada de sangue e lama. Trata-se de uma sequência bem próxima do final de Barra pesada (1977), filme dirigido por Reginaldo Faria, baseado em romance de Plínio Marcos.

Não que qualquer espectador possa se surpreender com o infortúnio do protagonista: o destino do malandro, interpretado por Stepan Nercessian, está posto à mesa desde o princípio do longa. Mais precisamente, desde os créditos iniciais, que surgem sobre um fundo verde, pouco iluminado. Das sombras, rola, mansa, uma bola de bilhar vermelha e lisa. Depois da enigmática imagem da personagem de Itala Nandi, que parece preparar-se para atear fogo em si mesma, vemos diversos planos das entranhas do centro carioca. A tonalidade “documental” retoma exatamente do mesmo ponto em que se encerra O flagrante (1976), obra anterior de Faria – a tragicomédia sobre a cornitude, a partir do vernáculo copacabanês, surpreendentemente termina com uma espécie de reportagem, em que um dos atores entrevista populares sobre a questão do adultério. Segue-se breve sequência de montagem. Observamos a construção da paisagem de uma cidade de escombros, ônibus capotados, pedestres sem rumo. Paisagem essa que pinta um permanente e difuso clima de pós-guerra cuja data de início ou fim do conflito perde-se no pó do tempo (“que tiro foi esse?” como a frase que, farol voltado para trás, ilumina 60 anos de teoria crítica formulada no país). Somos, em seguida, apresentados a Queró e seu parceiro Negritinho. O malandro quer tentar aplicar um golpe e ganhar no jogo, numa aposta, mesmo sem ter dinheiro. O jogo, claro, é a sinuca.

A extensa cena se desenrola ao redor da mesa de bilhar. As bolas são batidas, amassadas, barbarizadas. Eis a analogia visual que servirá de guia para a existência de Queró em Barra pesada. Confinado ao espaço limítrofe da mesa (do Rio de Janeiro), o pivete é como a bola branca da sinuca, sempre no limiar do buraco, comandado por força maior (sua desgraçada condição social? deus? o Autor, cujo taco sempre acerta a perversidade por um triz?). Narrativamente e estruturalmente condenado, Queró passará o filme inteiro jogado de um delito a outro, encaçapado na própria solidão, que o personagem inúmeras vezes declama.

Há um traço bastante interessante de Barra pesada, que em alguma medida o diferencia de obras que se passam no mesmo universo espaço temporal determinista de Eu matei Lúcio Flávio (Antônio Calmon, 1979), Lúcio Flávio, passageiro da agonia (Hector Babenco, 1977) e Pixote: a lei do mais fraco (Hector Babenco, 1980), para ficar em poucos exemplos. São, na falta de melhor expressão, os “alívios de irrealismo”, para subverter o conhecido conceito de “alívio cômico”. Para falar de “alívio de irrealismo”, lanço mão do gesto ambíguo: de tempos em tempos, o longa-metragem interrompe o amparo dos efeitos de realidade – aponto a sequência de bateção de carteira, observada por Teleco e Nelsão, encenada de maneira a parecer “documental”, com a câmera errática acompanhando Queró em meio às vítimas – para se escorar em uma forma rígida, deliberadamente artificialesca. O filme, nestes momentos de suspensão do predominante registro que simula a baixa intervenção por parte da direção e das outras funções criativas, não é menos brutal. A barra fica aliviada por alguns minutos, apenas para que sua carga seja sentida com mais intensidade depois.

Um destes momentos mostra Queró deitado à cama depois de apanhar de Teleco e Nelsão. O parceiro Negritinho, sentado à beira do quadro, lhe presta cuidado. É um plano “bem composto”, pictórico, em que Queró, pela primeira vez, encontra-se parado. A câmera é quem se movimenta em direção ao combalido pivete. Providencialmente, para não estragar a composição, Negritinho sai do plano, deixando o amigo sozinho, enquanto faz um monólogo.

O texto, embora pungente, não é o que de fato ilumina a cena. O solilóquio é tocante, mas já ouvimos antes, da boca de Queró, a canção de lamento. O que se apresenta diante de nós, agora, é a possibilidade de enxergar não mais o Queró da “reportagem” (vale lembrar que o título original do romance de Plínio Marcos é Queró – uma reportagem maldita) e sim o da dimensão do conceito. A opacidade da cena nos retira da calçada da crônica policial, e nos transporta para um ponto de vista distanciado, que nos permite ver o todo. E o palco que configura o todo era (em 1977) e é (em 2024), um país do futuro interditado: preso eternamente à mesa de bilhar, acossado pela polícia, pela pobreza, pela solidão, há apenas caçapas ao fim do túnel para àqueles que estão à margem (em Barra pesada, essencialmente todos os personagens que surgem na tela: meganhas, traficantes, milicianos, prostitutas, travestis, ex-lutadores de telecatch convertidos em bandidinhos e crentes). O “alívio de irrealismo”, ao desapegar-se do tempo do agora, do mundo-cão-vida-como-ela-é, lança Barra pesada na temporalidade que abarca passado, presente e futuro.

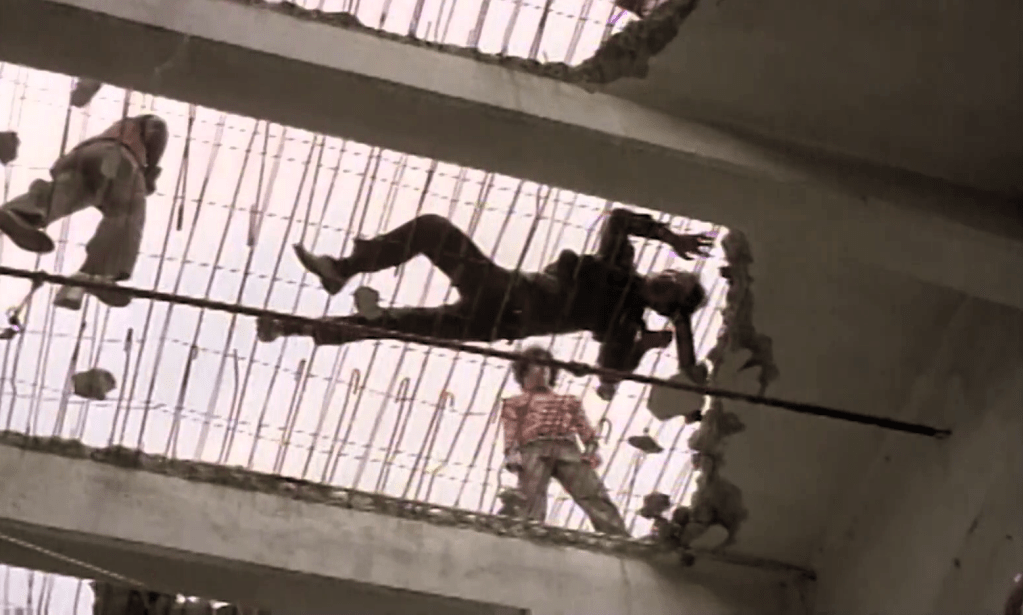

Outros “alívios de irrealidade” perpassam o filme e, alguns deles, não tem o mesmo caráter opaco da cena descrita acima. Há momentos em que o longa vaga pelo imaginário do filme policial – tiroteios, perseguição de carros e quetais. Executados com grande inventividade, mesmo dentro dos limites genéricos impostos pelo gênero, tais segmentos, lembram os filmes de gangsters ou os poliziotteschi. E, assim, ampliam ainda mais o escopo do pivete/conceito Queró, um cidadão do mundo: na periferia da Milão, de Chicago, Miami ou Hong Kong, quem vive às margens do capitalismo está sempre em uma sinuca de bico.

Por sorte, tudo fica bem, tudo se resolve, como garante o texto inscrito na imagem, ao fim de Barra pesada. Depois da morte de Queró e da traição de Negritinho (que outra saída teria ele?), o espectador é tranquilizado pelas frases explicando que os policiais corruptos foram presos, a gangue de traficantes desbaratada e a desigualdade social plenamente erradicada graças ao excelentíssimo Sr, Presidente General Ernesto Geisel. Minto, a última sentença é invenção minha. O ridículo da cartela, ah, isso é verdadeiro: forçada pela Polícia Federal, segundo o próprio Faria, a absurda sentença só reforça o seu oposto. Por que não lembrar que, anos mais tarde, em 1982, Pra frente Brasil, de Roberto Farias, filme com um dos mais brilhantes cartazes de nossa cinematografia, usará de mesmo subterfúgio e obterá resultado de ironia ainda mais devastadora. Intercalando imagens da conquista do tricampeonato da seleção canarinho com planos de jovens mortos pela ditadura cívico-militar, um frame, mostrando faceiras serpentinas lançadas pela torcida no final da Copa, congela. Surge a frase: “Este é um filme de ficção”. Queró, Negritinho, Teleco, Nelsão, personagens de um país cujo final feliz é paulatinamente anulado pela irrealidade.

Sinuca de bico

Cineclube São Bernardo

Cinemateca de Curitiba

R. Presidente Carlos Cavalcanti, 1174

São Francisco, Curitiba – PR, 80510-040

cineclubesaobernardo@gmail.com

Newsletter

Frequência

Quinzenal, quartas-feiras

19h — 22h

Deixe um comentário